说起肌肉,大家是不是又爱又恨?

爱的是,肌肉能让身材看起来更好、更有线条、更有型,恨的是,肌肉为啥就不能像泡泡肉一样,不需要做啥子努力就能长出来?!在这里,华西专家还要告诉你一个更可怕的事:

随着年龄的增长,肌肉还会逐渐减少,如果平时不多存点肌肉,再不注意生活方式,谨防肌少症就可能要来找到你!

“不存在,伊森,‘随着年龄的增长’这几个字吓不倒我,我还年轻!”年轻?哼!现在中年人、年轻人,不是在节食减肥、就是在抽烟喝酒、再加个久坐不锻炼,你们的肌肉正在这些行为的加持下,Duang Duang Duang地消失!

下面,四川大学华西医院康复医学中心蒋佼佼康复治疗师就来跟大家科普一下,为啥这些行为会加速消耗我们的肌肉,到底怎么做才能多存点肌肉,预防肌少症。

我们全身上下有600余块肌肉,约占体重的40%,分为3种:骨骼肌、心肌和平滑肌。其中骨骼肌就是连接骨骼之间的肌肉,占人体肌肉的绝大部分,有它在我们才能运动自如,同时还发挥着内分泌、存储蛋白质库、代谢葡萄糖甚至影响大脑等重要功能。

既然肌肉对保持健康有如此重要的作用,那肌肉减少就会影响健康,减少到一定程度甚至可能引起肌少症。

肌少症又称肌肉衰减综合征、肌肉减少症、骨骼肌减少症或少肌症,是一种与年龄增长相关的肌肉疾病,表现为进展性、广泛性全身肌肉量减少和肌肉力量下降,还常合并躯体功能下降。

根据研究显示,如果肌肉减少了10%左右,就可能出现机体免疫功能下降,感染风险增加;

减少20%左右,就可能出现肌肉无力,日常生活能力下降,跌倒风险增加,伤口愈合延迟;

减少了30%左右,就可能出现日常生活能力下降甚至失能,还易发生压疮;

减少了40%以上,则死亡风险明显增加。

此外,当肌肉量减少时骨骼的结构也会发生改变,更容易发生骨质疏松。所以不少老辈子本身就有骨质疏松,如果再伴有肌少症,就更容易摔倒发生骨折,简直是老年人和家庭的噩梦!

警惕!!

老年人的反复跌倒或没有力气!

肌少症在各国老年人群中均具有很高的患病率。研究发现,全球肌少症平均患病率为6%~12%,65岁及以上患病率为14%~33%,我国的研究也发现,年龄越大肌少症的患病率越高,80岁及以上老年人肌少症患病率可高达67%。

如果家里老人出现了不明原因的反复跌倒,或者总是觉得没有力气,就需要警惕有没有肌少症。

中年人也不要觉得就跟自己无关,肌少症一样可能会找到你们,葡萄牙一项研究发现,45岁以上的中年人肌少症患病率约为7%。

肌少症在肥胖和缺乏运动的中年人群可能患病率更高,所以中年人需要特别注意有一种肌少症——肌少症性肥胖,中年人群患病率达5%左右。 最典型的表现有——逛街半小时不到就脚耙腿软;爬十来步楼梯就冒虚汗Jio 杆打闪闪;成天没得精神不想动,喜欢在家躺起瘫起;没吃多少东西,又不停的在长膘还没得力气……

问

“虽然这些症状我中招了两三个,但我又不胖,肯定莫得这个问题的!”

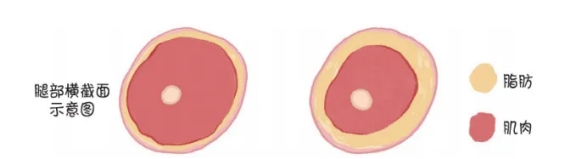

答:错了,不能从视觉上的胖不胖来判断自己有没有肌少症性肥胖。看看下面的图片,这是腿部横截面示意图,其实两张图片的腿围都是一样粗,但你们看,左边的明

显比右边的肌肉含量多,脂肪更少,右边的人很可能已经患上肌少症性肥胖。

要是还不太明白,那这样举例你们就懂了,肌少症性肥胖的人肌肉间隙内脂肪含量很高,有点像雪花牛肉,嗯,如图↓

肌少症性肥胖最典型的例子就是相扑运动员,他们在当运动员期间为了维持力量,运动量大。虽然外形看起来都很胖,但CT却发现他们的脂肪大多是皮下脂肪,而且肌肉强壮,因此脂肪对健康的影响并不大。

而退役后运动量减少,也不再需要依靠高能量饮食保持体重,体重也会减轻,CT发现他们的脂肪和肌肉体积都会减少,但脂肪分布却从皮下脂肪变成了内脏脂肪,健康状况甚至变得比在役时还差。低肌肉质量与高体脂肪,双管齐下,明显降低人体基础代谢率,导致身体功能障碍进一步恶化。

肌少症明显对中老年人更不友好 ,但肌肉在自然消耗的过程中,还有很多的因素会让肌肉消耗速度加快,让你年纪轻轻就得了肌少症。

行为1:

久坐

久坐的人患肌少症概率明显增加。最近欧洲一项研究调查了近1.5万名成年人,发现每天久坐的人发生肌少症的概率比普通人高2倍以上。进一步研究还发现,久坐者体内慢性炎症水平高,从而导致肌肉蛋白质丢失。

此外,久坐和运动不足与肥胖、高血压、胰岛素抵抗、心血管疾病、抑郁症、痴呆、骨关节炎、骨质疏松、跌倒、衰弱等密切相关。

行为2:

节食减肥

年轻人过度减肥尤其是利用节食来减肥,容易消耗肌肉。节食减肥减掉的主要是肌肉和水分,反而会导致体脂率升高。年轻尚可抵抗肌肉流失,但随着身体老化带来的肌肉流失加速和新陈代谢减慢,容易形成“易胖难瘦”的体质,年龄增长后,反弹发胖的速度反而更快,甚至形成肌少症性肥胖。

肌肉是负责基础代谢的,如果肌肉越来越少,吃得再少也会变胖。

行为3:

吸烟、喝酒

吸烟和喝酒其实对肌肉也是有害的。研究发现,吸烟者发生肌少症的风险是不吸烟者的2.3倍。韩国一项研究发现重度饮酒的绝经期女性患肌少症的风险比不饮酒者高4.3倍。

此外,烟酒中的有害物质既会干扰肌肉蛋白质的合成,又会加速肌肉蛋白质的分解,最终导致肌少症发生。

行为4:

熬夜

减少睡眠时间虽然不会引起体重下降,但会改变体内脂肪和肌肉的比例,使脂肪增加,肌肉减少。这里还要提醒下50岁+的朋友,睡得晚、醒得早或者中间醒好几次的这种碎片化睡眠,都会与激素失衡相互影响,导致肾上腺皮质活动失调,通过影响糖代谢的方式促进肌肉分解代谢。

目前有多种方法可以检测我们体内肌肉的含量,包括CT、MRI、双能X射线吸收法 (DXA)、生物电阻抗分析法(BIA)、超声等。

考虑到准确性、价格、放射性等综合因素,双能X射线吸收法(DXA)是目前测量肌肉量最常用的方法。而生物电阻抗分析法(BIA)与其他几种方法相比,虽然准确度稍下降,但测量更简便,而且没有放射性,所以在社区或者医院进行人体成分检测时,多数都用的生物电阻抗分析法(BIA)。

根据亚洲肌少症工作组2019年制定的标准,身高校正后的四肢肌肉量,如果男性≤7.0 千克/平方米,女性≤5.7 千克/平方米,则提示肌肉量减少。

虽然随着年龄的增加肌肉的丢失不可避免,但为了预防我们过早出现肌少症,除了上面那些加速消耗肌肉的行为不要做之外,更重要的就是尽早“存肌肉”!

1. 肌肉存得越多

老了才有得用

30~40岁时人体肌肉量和肌肉力量达到峰值,此后逐年下降。肌肉量峰值越高,今后发生肌少症的可能性越小,发生时间也越晚。

看过我们以前写过的关于补钙的科普,是不是觉得这个概念跟骨量差不多?是的,其实就是一回事。意思就是在你年轻的时候要注意多存肌肉,这样“退休”后才能吃“老本”。

2. 都过了40岁

是不是就搞不赢存肌肉了?

当然不是,至少有了这个意识就不算晚。虽然最佳的状态肯定是从青少年时期起就应注意平衡膳食和积极户外运动,以提高肌肉量峰值,但这并不是说,过了肌肉量峰值的40岁+人群,就可以“躺平”了。

肌肉是“用进废退”的典型代表,来,举几个简单的研究结果给你看,“躺平”对肌肉有多大影响——✦

①

中年以后,肌肉量和肌肉力量都随着年龄增长逐渐下降。40岁以上每增加10岁,肌肉量下降3%~5%。如果不运动,肌肉量下降会更加显著。老年人除了肌肉质量下降外,肌肉力量下降更为显著。老年人肌肉力量下降率是肌肉质量的2~4倍。

✦

②

研究发现,健康年轻人卧床14天,在保证充足蛋白质摄入的条件下,全身肌肉量平均下降0.8千克。而健康老年人卧床10天,下肢肌肉量就会减少约1千克。

✦

③

老年人只要连续2周步行距离或步数减少,就会引起肌肉量下降,以及肌肉蛋白合成和肌肉功能状态下滑。

✦

看哇,要是不注意“存肌肉”,身体的肌肉不仅会加速流失,对于年龄大的人还可能造成如骨质疏松、行为能力下降等后果。所以,任何时候“存肌肉”都不算晚。

3. 存肌肉的

办法

其实很简单,就从健康饮食和合理运动两方面来注意。

饮食方面

以充足能量和蛋白质供给为基础,并通过膳食适当补充维生素D、β-羟基-β-甲基丁酸(HMB)、多不饱和脂肪酸等营养素。老年人也不要怕吃得太好了“长胖”,想晓得老辈子些该咋个吃的,可以点击这篇文章了解【老年人该这样吃才对】。

运动方面

运动对保持肌肉量和肌肉力量是非常有效的,尤其是抗阻训练是预防肌少症最有效的运动方式。高强度的抗阻训练能够有效增肌和维持肌肉量,比如举哑铃、甩壶铃、拉长弹簧、橡皮条等。

另外一些简单的健身动作也有助于维持肌肉量,如平板支撑、深蹲、俯卧撑等。

问

“这些怕是容易把腰杆闪到哦,年龄大的人遭不住!”

答:这也是很多人的误区,认为抗阻训练是年轻健身爱好者的运动,事实上,抗阻训练适合各个年龄段人群,包括老年人,只是需要在专业人士指导下进行。

问

“那跑步、游泳这些有氧运动呢?不是说做多了要消耗肌肉的嘛!”

答:“有氧运动掉肌肉”的确是很多健身人士的顾虑,长时间高强度的有氧运动(如马拉松、长距离骑行)的确有导致肌肉减少的风险。但研究表明低中等强度有氧运动不仅不会导致肌肉消耗,相反还有增肌作用,尤其是对下肢肌肉更加明显。国内的一项研究也发现,每周参加至少一次有氧运动的老年人,肌少症发病率更低。

所以,我们建议想要“存肌肉”的朋友可以这样做——

· 每周至少进行2-3次抗阻训练;

· 每周至少总共150分钟的中等强度有氧运动(如快走、慢跑、骑自行车或游泳);

· 可以选择瑜伽或太极,增强身体的灵活性、平衡能力和整体体能;

· 每小时至少起身活动5-10分钟,减少长时间的连续久坐。

特别提示:因年龄、个人身体情况不同,每个人的运动方式及运动量会有所不同,建议可以咨询专业人士,比如可以挂康复医学科的专家号来咨询和了解。

转载自四川大学华西医院

(免责声明:我们重在分享,但也尊重原创,版权原作者所有,如有侵权请联系我们,我们将在24小时删除。)

川公网安备 51010502010943号

川公网安备 51010502010943号